La structure du rachis lombaire : comprendre pour mieux cibler

Le rachis lombaire est formé de cinq vertèbres (L1 à L5), reposant sur le sacrum. Il constitue une zone charnière entre le thorax et le bassin, et joue un rôle central dans la stabilité, la mobilité et la transmission des charges.

Chaque unité fonctionnelle est composée de :

- Deux vertèbres consécutives ;

- Un disque intervertébral ;

- Deux articulations zygapophysaires (facettes articulaires postérieures) ;

- Les ligaments intervertébraux et muscles stabilisateurs.

Cette unité permet les mouvements de flexion, extension, inclinaison et rotation. Elle est aussi le siège privilégié de nombreuses douleurs mécaniques, inflammatoires ou dégénératives.

Le disque intervertébral : l’amortisseur clé

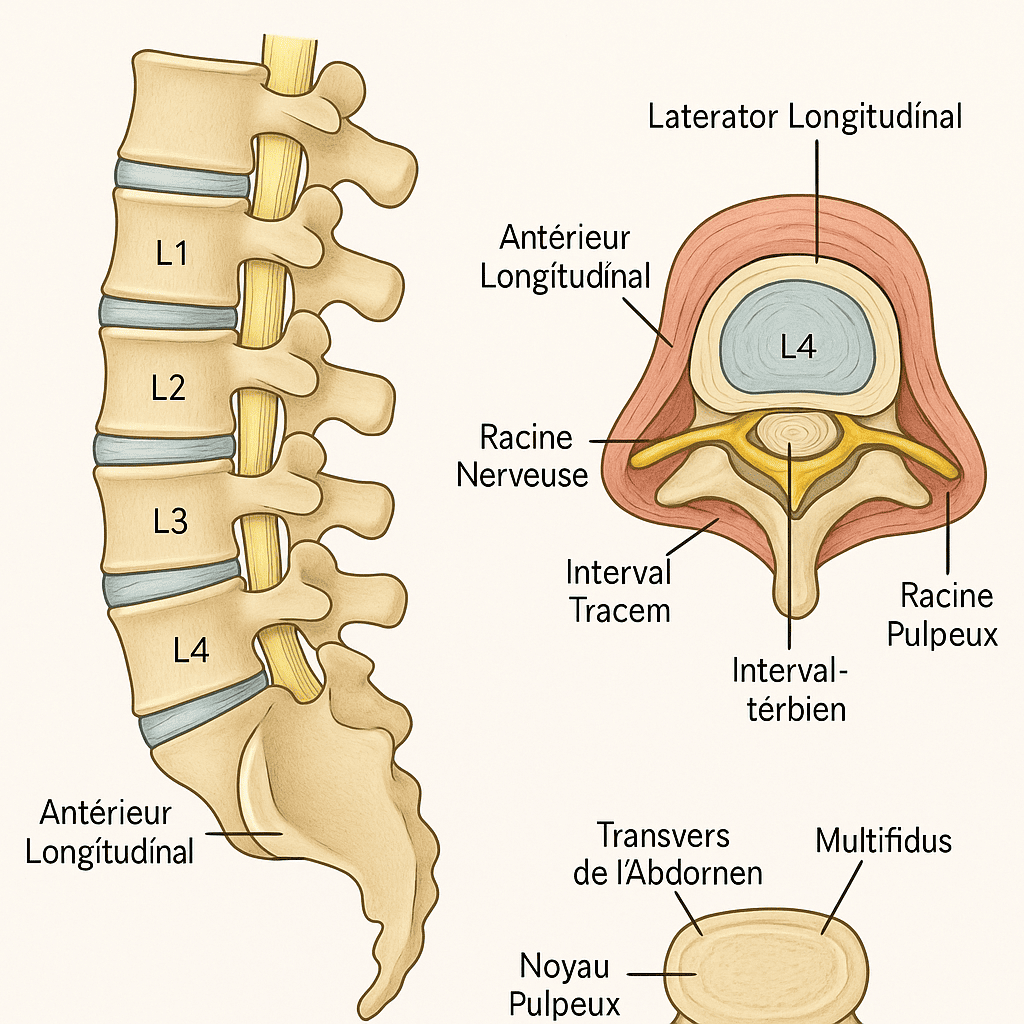

Le disque intervertébral, entre chaque vertèbre, se compose :

- D’un noyau pulpeux central, hydrophile et gélatineux ;

- D’un anneau fibreux périphérique, formé de lamelles concentriques.

Sa fonction est double : amortir les chocs verticaux et permettre une mobilité souple entre les vertèbres. En cas de surcharge, de déséquilibre postural ou d’usure, le disque peut se fissurer, migrer ou perdre de sa hauteur. Ces modifications sont fréquentes chez les patients lombalgiques chroniques.

Repère clinique : une douleur en flexion prolongée peut évoquer une souffrance discale. Évitez les charges en antépulsion dans cette phase.

Anatomie fonctionnelle du rachis lombaire – Vue latérale et coupe transversale

Le rôle des facettes articulaires postérieures

Les articulations zygapophysaires permettent le guidage du mouvement et limitent les rotations excessives. Leur implication dans les lombalgies est souvent sous-estimée.

Une dysfonction de ces articulations peut entraîner :

- Une douleur localisée ou projetée ;

- Une limitation articulaire unilatérale ;

- Un réflexe d’inhibition musculaire.

En thérapie manuelle, le testing segmentaire permet de repérer les zones hypomobiles et d’adapter les techniques de mobilisation ciblée.

Notre formation complète sur la prise en charge des lombalgies : mécanismes, évaluation clinique, traitement et prévention en cabinet de kinésithérapie.

Les ligaments lombaires : garants du contrôle passif

Le système ligamentaire stabilise le rachis et empêche les mouvements excessifs. Les plus importants sont :

- Ligament longitudinal antérieur et postérieur ;

- Ligaments interépineux et supraépineux ;

- Ligaments jaunes (ligamentum flavum).

Ces structures sont peu vascularisées et donc lentes à cicatriser. Leur atteinte est souvent à l’origine de douleurs en extension ou lors de mouvements répétés.

Les muscles stabilisateurs profonds : fondations de la stabilité

Le transverse de l’abdomen, les multifides et les muscles du plancher pelvien constituent la couche profonde de stabilisation lombaire. Ils interviennent en synergie avec la respiration et le contrôle postural.

Chez le patient lombalgique chronique, on retrouve fréquemment :

- Une activation retardée ;

- Une atrophie musculaire locale (visible en échographie) ;

- Une compensation par les chaînes musculaires superficielles.

Les muscles moteurs : équilibre force / mobilité

Les érecteurs du rachis, abdominaux, psoas et carré des lombes permettent les mouvements globaux. Leur déséquilibre peut entraîner :

- Une surcharge articulaire ;

- Des douleurs myofasciales ;

- Une modification du schéma moteur.

Une analyse fine de la posture et des chaînes musculaires permet d’individualiser les exercices de renforcement ou d’assouplissement.

Objectif thérapeutique : réactiver ces muscles par biofeedback, gainage actif, exercices respiratoires ou techniques de facilitation neuromusculaire.

Repérage palpatoire : base de l’évaluation manuelle

Une connaissance anatomique rigoureuse vous permet d’identifier avec précision :

- Les épineuses lombaires, pour repérer les niveaux ;

- Les interlignes articulaires, à tester en flexion/extension ;

- Les insertions musculaires, à mobiliser ou à relâcher ;

- Les zones de projection des douleurs, en lien avec les structures profondes.

En combinant ces données à une observation fonctionnelle (marche, transitions, maintien), vous obtenez une évaluation complète.

Adapter votre rééducation selon les repères anatomiques

Une bonne maîtrise de l’anatomie du rachis vous permet de choisir le bon axe de travail :

- Mobilisation segmentaire : si hypomobilité post-traumatique ;

- Stabilisation profonde : si instabilité fonctionnelle ;

- Étirement ciblé : si rétraction musculaire douloureuse ;

- Travail neurodynamique : si irradiation ou tension radiculaire.

Cas clinique type :

- Patiente 38 ans, douleurs en fin de journée, travail sédentaire.

- Hypotonie du transverse, hyperlordose, test de mobilité L5 limité.

Objectif : renforcement profond, assouplissement psoas, mobilisation segmentaire L4-L5.

Découvrez notre formation Lombalgies pour approfondir vos connaissances en anatomie fonctionnelle et perfectionner vos prises en charge en cabinet.

Téléchargez le programme de la formation lombalgies en PDF

Lombalgies

+ de 600 téléchargements